2016的8月份的「聯合新聞網」製作了大學書單系列,其中共有八大主題,每一個主題都列出10本書,由網站蒐集超過百份問卷中精選而來,不同於專家學者的推薦,改由大學生提出,為新鮮人提供年輕世代的觀點。其中之一的「瞭解世界文化」這份書單的標題,打著就是「

西方憑什麼?更瞭解世界文化十書」。這標題明顯是借用十本書的其中一本這兩年在台灣書市相當暢銷的歷史書《

西方憑什麼》。

這位政大中文系的推薦學生是這樣形容伊安‧摩里士(Ian Morris)《

西方憑什麼》:

一個引戰式的書名,其實是要回答東西方為何有如此分別。問題的答案史學界有兩種答案,一種認為西方天生有優秀的基因,本身就該由西方領先;另一派則說是某個關鍵的歷史時間點才促成西方成功。 作者的回答是,兩個都不對──東西方各有領先的時候。

這位推薦者很清楚地點出這本書是一本跨領域研究的全球史著作。經過網路媒體的推薦,這本書的曝光度較之前又增加不少。不只在網路媒體上有推薦給大學新鮮人的必讀書單,這書也入選成為臺灣師範大學人文經典閱讀課程中地理學門的指定十本書單的其中一本。

為什麼這本書會受到大眾的青睞?可能要放在近來「全球史熱」的現象下來看。

全球史的視野提供史家跨越民族國家的疆界取向,在課題上涉及了分流、合流、跨文化貿易、物種傳播與交流、文化碰撞、帝國主義與殖民、移民與離散社群、疾病與傳染、環境變遷等。全球史的研究取向強調透過探索跨越邊界滲透至國家結構的行動者與活動,空間超越了國家、地方及區域。全球史不意味著就是要以全球為研究單位,而是該思考如何在既有的研究課題中,帶入全球視野。

近來台灣的公眾歷史書寫市場有三種特色,台灣熱、中國想像與全球史視野,其中又以全球史的著作既反映當代歷史學的研究趨勢;又能兼具有傳達給民眾世界觀與歷史意識的公眾史學功用。

如果你要問我近期有哪本全球史著作很暢銷,我的答案是伊安‧摩里士的《

西方憑什麼》。這書在書市很熱門,臺灣師範大學文學院的「人文經典」閱讀曾將此書列為「地理經典導讀」的十本書之一。

此外,這書也曾獲選為國家文官學院105年度公務人員專書閱讀指定書單。摩里士在《

西方憑什麼》的前言中提到他的角度「回顧過去幾百年,為什麼西方會是現在世界的主宰?」,有關這樣的問題,不是只有他在問,其實早從19世紀開始就有人問了。他們的問題是「1800年後為什麼走向都是西方佔優勢?」當然這比較的對象是東方,尤其是這近一兩百年以來的東方。

近來另外一本和《

西方憑什麼》同獲好評的全球史著作是《

人類大歷史》,也曾獲選為國家文官學院104年度公務人員專書閱讀指定書單。

為什麼會挑《

人類大歷史》為公務員的年度閱讀之一,這則要從近來的全球史出版光譜來探討。

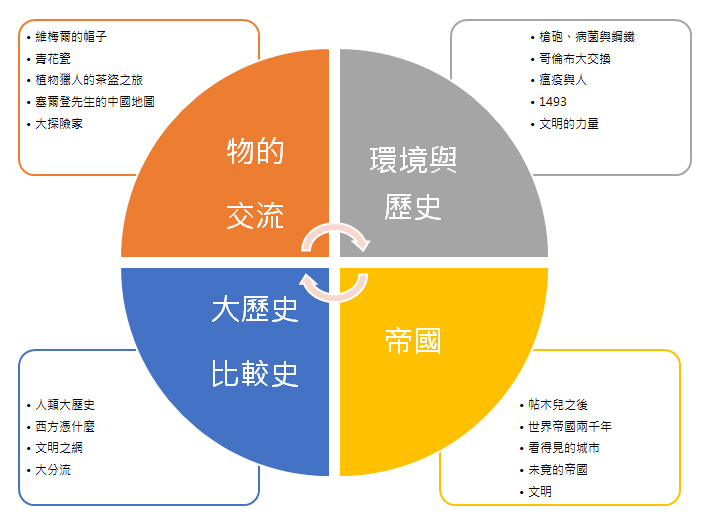

近年來台灣的歷史出版市場上有一種書相當暢銷,那就是全球史的著作,從一張圖我們可以知道這類書主題大概可分為四種,這張圖讓我們了解台灣這十幾年出版全球史著作的趨勢:環境與歷史、帝國、物的交流及大歷史/比較史。

我這幾年演講及大學推甄接觸高中生的經驗,問他們高中讀過什麼歷史課外讀物,早先幾年都是回答黃仁宇的「大歷史」著作《萬曆十五年》,再來就是回答《

槍砲、病菌與鋼鐵》。這書會成為高中生的答題口袋名單,多少與高中老師的推薦及人社營的活動有關。

近二十年來,台灣閱讀民眾最熟知的一位科普作家就是《

槍砲、病菌與鋼鐵》的作者賈德‧戴蒙。這多少要歸功於這書的翻譯王道還教授。他不僅是翻譯者,同時也是引介這書到台灣出版的重要推手。由於翻譯者本身就是演化及考古人類學這方面的專家,因此常在外宣傳此書及舉辦各種針對高中生的演講。《

槍砲、病菌與鋼鐵》自翻譯到台灣至今,已二十年,前年時報還出了20周年紀念版。這書是一本長銷書,一直在人文與社科書籍的排行榜上。

前面提到的這幾本全球史著作,在學院裡頭並未引起太大的迴響,至今所見,似乎也只有東華大學的大眾史學中心曾在2014年的東華大學讀字節活動時舉辦過「閱讀《

1493》工作坊」;但這類書卻在民間有相當不少的讀者群。

為什麼在這個時代,民眾會特別對全球史感到興趣?近來有學者就特別強調全球史所具有很強的公民教育的功能。史家錢乘旦認為全球史翻轉了過往民族國家史觀的部分缺點,特別強調人類相互依賴,人與人的互動合作以及人類的共同命運,這有助於破除狹隘的民族主義思潮,培養一種具有世界歷史觀的公民。

《

歷史學宣言》也揭示了全球史書寫與建構當代世界公民的歷史意識的關係。這書特別呼籲當下的歷史作品應當特別關注長時段的歷史。這些主題應該帶有道德蘊涵,包括應對全球暖化對人類經濟的影響,將民眾的生活經歷納入到政策制訂的範疇之內,並要求史家在選定課題時就考慮到全部的人類經驗,及面向儘可能的廣大受眾。

這股全球史熱即是反映了《

歷史學宣言》所呼籲的幾個重點,看來短期內不會退燒,應該還會繼續火紅一陣子。